La Première Guerre mondiale et le Vietnam sont les guerres les plus étroitement associées au stress posttraumatique – mais c’était aussi un énorme problème pour les combattants de la Seconde Guerre mondiale, et qui peut encore affecter leurs enfants et petits-enfants aujourd’hui.

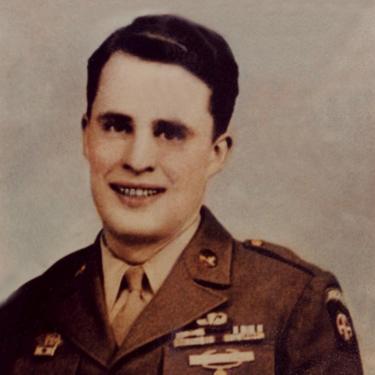

À la fin du film de 1962, Le jour le plus long, un jeune parachutiste américain partage une cigarette quelque part en Normandie avec un pilote de chasse britannique, joué par Richard Burton. C’est une rencontre entre l’innocence et l’expérience. Le personnage de Burton se bat depuis le Blitz mais vient de recevoir une blessure qui mettra fin à sa guerre. Pour l’infortuné soldat Arthur « Dutch » Schultz, en revanche, tout ne fait que commencer. Après avoir atterri dans un arbre à des kilomètres de la zone de largage prévue, il a passé son premier jour de combat à chercher son unité, marchant vers le bruit des combats, mais sans jamais l’atteindre. Il n’a pas encore tiré un coup de feu sous le coup de la colère.

Le véritable D-Day de Dutch Schultz n’a guère de comparaison. Il est vrai qu’il a été parachuté au mauvais endroit, mais après avoir pris contact avec d’autres soldats errants, il a rapidement essuyé de violents tirs de mortier et assisté à l’exécution par pitié d’un soldat américain horriblement blessé. Le soir, il était engagé dans une bataille acharnée pour le contrôle d’un pont près de la ville de Sainte-Mère-Église, qui s’est poursuivie pendant quatre jours jusqu’à ce que les forces allemandes finissent par se retirer.

Aux Pays-Bas, en septembre 1944, Schultz a frénétiquement prié avec son chapelet alors que son commandant de compagnie mourait devant lui. Pendant deux semaines cet hiver-là, il a été soigné à l’hôpital pour une pneumonie ; à son retour, plus de la moitié de son régiment avait été tué dans la bataille des Ardennes. Les horreurs ont culminé avec la libération du camp de concentration de Wöbbelin, où il a déclaré plus tard « qu’il était difficile de distinguer les vivants des morts ».

Que l’irrépressible boy-d’à côté joué par l’acteur Richard Beymer dans Le Jour le plus long ait un quelconque rapport avec le vrai Schultz qui a été parachuté en France, l’homme qui est rentré chez lui aux États-Unis était totalement différent. Le joyeux drille que sa petite amie attendait depuis 1943 était devenu sombre et mélancolique. Après leur mariage en décembre 1945, elle fait l’expérience de ses cauchemars : alors qu’ils voyagent en train vers l’ouest pour rendre visite à ses parents, il crie dans son sommeil et tente de sortir par la fenêtre. Elle a également remarqué qu’il avait commencé à siroter régulièrement une flasque.

« Mon père était un alcoolique fonctionnel », dit la fille de Schultz, Carol Schultz Vento. « C’était de l’automédication, vraiment. »

Le récit dominant à cette époque était implacablement optimiste, dit-elle. Les héros de la Seconde Guerre mondiale étaient en train de construire une société prospère d’après-guerre. Les personnes qui faisaient remarquer le grand nombre de mariages dans l’immédiat après-guerre avaient tendance à ne pas mentionner le nombre record de divorces. Le fait que les hôpitaux pour vétérans étaient remplis d’hommes souffrant de graves problèmes de santé mentale n’était pas évoqué. Les films des années 50 et 60 ne dépeignaient pas la réalité de la guerre.

« Les gens ne voulaient pas savoir ce que c’était », lui disait son père.

Contrairement à certains anciens combattants en difficulté, Dutch Schultz n’a jamais été violent et ne s’est pas mis en colère. Lorsqu’il était ivre, il était » soit loufoque, soit en train de pleurer « , dit Carol.

Mais ses cauchemars ont continué jusqu’à la fin de sa vie. La mère de Carol a décrit se réveiller régulièrement pour trouver non seulement les draps mais aussi le matelas trempé de sueur. Après leur divorce, Schultz a appelé Carol un soir, en sanglotant sur la ligne téléphonique. Sa nouvelle femme avait essayé de s’ouvrir les veines dans la baignoire et Schultz a dit qu’il voulait maintenant se tuer. Il avait été un père terrible, disait-il ; Carol lui a dit que ce n’était pas vrai. Des années plus tard, elle a appris qu’il avait tenu un pistolet sur sa tête pendant qu’ils parlaient.

Après cela, Schultz est entré en cure de désintoxication et a construit une carrière en dirigeant des programmes de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Il s’est battu sans relâche pour persuader le ministère des Anciens combattants de reconnaître et de traiter les blessures psychologiques qu’il avait ramenées de la guerre, ne gagnant cette bataille qu’à l’âge de 80 ans – deux ans avant sa mort.

Après que l’existence du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) ait été officiellement reconnue par le gouvernement américain en 1980, dans le sillage du Vietnam, les chercheurs ont commencé à s’intéresser à la maladie sur les familles des soldats. Des études suggéraient déjà que les enfants de survivants de l’Holocauste pouvaient être gravement affectés par le traumatisme vécu par leurs parents. « Il serait également plus facile de croire que ce sont eux, plutôt que leurs parents, qui ont subi l’enfer corrupteur et brûlant », écrivait l’auteur du premier article sur le traumatisme intergénérationnel chez les survivants de l’Holocauste.

Il y a eu très peu de travaux comparables sur les familles des anciens combattants traumatisés de la Seconde Guerre mondiale, mais un article de Robert Rosenheck de 1986, portant sur les familles de cinq hommes recevant un traitement pour un SSPT chronique, a suggéré une série de résultats possibles.

« Pour certains des descendants des anciens combattants, écrit-il, c’était comme s’ils étaient… constamment embarqués dans un chaudron émotionnel partagé. »

Pour ces enfants, la vie était une série d’anticipations et de réactions aux humeurs, impulsions et obsessions de leur père. Pour certains, cela se traduisait par une préoccupation de survivre au danger ou de gagner des combats – « un miroir virtuel des questions qui préoccupaient leurs pères ». Pour d’autres, « l’implication émotionnelle intense consistait en des efforts frénétiques pour garder leur père calme, hors des problèmes, et dans la meilleure humeur possible ».

L’un des 12 enfants de l’étude, qui a grandi en connaissant les cauchemars de son père, souffrait lui-même de cauchemars endurants, dans lesquels son père et lui étaient appelés à combattre dans une guerre et il cherchait désespérément des moyens d’éloigner son père du danger.

À l’inverse, il y avait d’autres enfants qui se tenaient à l’écart de leur père, et certains qui se désengageaient généralement de la vie émotionnelle de la famille.

Le groupe d’enfants les plus profondément touchés par le SSPT de leur père s’identifiait trop à lui, selon Rosenheck, subissant une « traumatisation secondaire ». Un autre groupe, dans lequel il y avait moins de preuves d’une forte identification à leur père en tant que vétéran de guerre, il l’a qualifié de « sauveteurs ». Ceux-ci manifestaient « un sens intense de la responsabilité » à l’égard de leur père, a-t-il écrit.

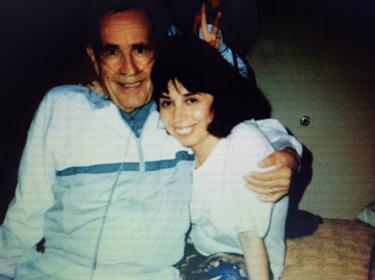

Carol Schultz Vento estime qu’elle fait partie de la catégorie des « sauveteurs ». Elle est restée proche de son père et s’est fortement intéressée à sa vie et à ses problèmes. Après avoir elle-même suivi une thérapie, elle a commencé à l’interroger sur des choses dont il n’avait jamais parlé – et a écrit un livre sur ses expériences de guerre, ses luttes contre le SSPT et l’incapacité de la société d’après-guerre à reconnaître la souffrance de tant de militaires de la « plus grande génération ».

Roy « Eric » Cooper a quitté la Birmanie à la fin de la guerre, mais la Birmanie ne l’a jamais quitté, selon sa petite-fille, Ceri-Anne Edmunds.

« Chaque seconde de chaque jour, la Birmanie était avec lui, même jusqu’à son dernier souffle », dit-elle. « Il se réveillait avec des cauchemars tous les jours. »

Sur pied dès 4 heures du matin, il faisait les mêmes exercices sur un tapis tous les matins, en utilisant des boîtes de légumes comme poids, jusqu’à sa mort en février de cette année, à l’âge de 98 ans.

En Birmanie, Cooper était un sniper dont le travail consistait à fournir une couverture aux troupes qui avançaient dans la jungle. Si un tireur japonais tuait un de ses camarades, il se sentait responsable. Il a été particulièrement troublé par un incident au cours duquel une balle a frôlé son chapeau et a touché un autre homme à la tête. » J’aurais dû l’avoir « , a-t-il dit.

En une autre occasion, il a dû chercher le corps mort d’un ami. Les soldats japonais prenaient les bottes puis piégeaient le cadavre. Cooper a décrit avoir dû pousser le corps avec un bâton pour vérifier qu’il était sûr de le déplacer et de l’enterrer.

D’une certaine manière, il aimait la jungle ; il aimait vivre près des animaux. Il supportait les sangsues, le piétin, les chemises qui se désagrégeaient à force d’être trempées dans la sueur. L’expérience l’avait façonné avant de commencer à le hanter.

Comme beaucoup de soldats de sa génération, Cooper a reconnu, à son retour au Royaume-Uni, qu’il avait un problème. Il a eu le courage d’aller voir un médecin et de lui dire : « Je ne me sens pas très bien dans ma tête », raconte Ceri-Anne. Malheureusement, le psychiatre auquel il a été adressé a aggravé le problème en lui faisant prendre une forte dose de valium, qu’il a continué à prendre pendant 10 ans.

« C’était incroyable au début, mais ensuite ça s’est retourné contre lui », dit Ceri-Anne.

Il a commencé à boire beaucoup, devenant parfois effroyablement colérique. Bien qu’il n’ait jamais été physiquement violent, à la connaissance de Ceri-Anne, il pouvait être très menaçant.

Puis, dans un acte de volonté extraordinaire, il a arrêté de prendre le valium du jour au lendemain, a arrêté de boire et a appris à renforcer ses pouvoirs de contrôle de soi en pratiquant les arts martiaux. Mais maintenant, il avait une autre source de culpabilité – la façon dont il s’était comporté envers sa famille.

« Je suis un homme mauvais », a-t-il dit à Ceri-Anne, des années plus tard.

« Vous êtes mon héros », a-t-elle répondu.

Cooper est tombé du wagon un certain nombre de fois dans sa vie, et a toujours été sujet à des accès de colère, ainsi qu’à des cauchemars et des flashbacks. Mais il était aussi aimant, protecteur et d’un grand soutien pour toute sa famille jusqu’au jour de sa mort, dit Ceri-Anne.

Bien que son comportement ait provoqué des tensions et des divisions au sein de la famille, Ceri-Anne est devenue particulièrement proche de son grand-père. Il se confiait à elle et l’écoutait lorsqu’elle lui donnait des conseils. Elle se souciait beaucoup de son bien-être et faisait tout ce qu’elle pouvait pour l’aider. Malgré le saut d’une génération, sa relation avec lui reflète la relation de » sauveteur » entre Carol Schultz Vento et son père.

Selon des chercheurs du Centre de recherche sur la santé militaire du King’s College, à Londres, il existe désormais un consensus sur l’existence d’une relation étroite entre l’incidence des décès et des blessures sur le champ de bataille et le nombre de victimes psychiatriques, bien qu’elle puisse être médiatisée par la nature des combats, le moral des troupes et la qualité du leadership.

La Normandie et la Birmanie ont connu certains des combats les plus intenses de la guerre, et en 1944, les militaires britanniques avaient appris qu’il faudrait prévoir des traitements psychiatriques. L’expérience avait montré que « chaque homme a son point de rupture ». Mais les centres mis en place en Normandie pour le traitement de la santé mentale furent néanmoins complètement débordés. De nombreux blessés ont dû être renvoyés au Royaume-Uni.

Les traitements près du front étaient extrêmement limités. Les soldats recevaient des sédatifs pour les assommer et leur permettre de dormir. Ensuite, on leur donnait de la bonne nourriture, on les lavait et on les rassurait. Ils étaient décrits comme étant « épuisés » – une tentative délibérée de démédicalisation de l’état. On pensait que le terme « choc des obus » utilisé pendant la Première Guerre mondiale avait encouragé les hommes à croire qu’ils étaient malades et à faire reculer un processus naturel de récupération.

Malgré les affirmations de l’époque selon lesquelles une grande partie des personnes traitées pour épuisement en Normandie retournaient dans leurs unités, le professeur Edgar Jones, du King’s Centre for Military Health Research, et Stephen Ironside ont calculé que seulement 1% d’entre elles retournaient directement au combat. Certains des autres ont repris le combat après une période de convalescence supplémentaire. D’autres ont été dirigés vers des rôles hors combat ou renvoyés chez eux.

De nombreux hommes traumatisés ont également réussi à tenir le coup sans traitement, suggère Jones.

Dans une étude sur les personnes recevant des pensions de guerre pour maladie psychiatrique entre 1940 et 1980, une équipe de chercheurs a constaté que les 10 symptômes les plus courants étaient l’anxiété, la dépression, les problèmes de sommeil, les maux de tête, l’irritabilité/la colère, les tremblements, la difficulté à accomplir des tâches, la mauvaise concentration, les peurs répétées et l’évitement des contacts sociaux.

Certains de ces symptômes pourraient contribuer au « chaudron émotionnel partagé » détecté par Robert Rosenheck dans les familles d’anciens combattants traumatisés, qui a conduit certains enfants à partager la douleur de leur père.

Mais pour le professeur Siobhan O’Neill de l’université d’Ulster, la façon la plus évidente pour le traumatisme d’un parent d’affecter un enfant serait d’entraver le développement d’un attachement fort et sécurisant entre le parent et l’enfant dans les premières années de la vie de l’enfant.

« Il est assez bien accepté qu’un impact sur l’attachement entre le parent et l’enfant aura un impact sur la santé mentale », dit-elle. « Un parent traumatisé peut avoir des difficultés à former un attachement sécurisant avec l’enfant, et les familles qui ont été touchées par la violence, qui sont en proie à la toxicomanie et à l’alcoolisme – les familles dysfonctionnelles – cela est préjudiciable, et les enfants peuvent ne pas se porter aussi bien. »

Elle trouve également « plausible » une recherche récente qui suggère que les effets du traumatisme pourraient être hérités par le biais de changements chimiques à la surface des gènes, modifiant la façon dont ils se comportent. Ce domaine d’étude est connu sous le nom d’épigénétique ; la relation entre les gènes et les modifications chimiques de leur surface (marques épigénétiques) a été comparée à la relation entre le matériel et le logiciel d’un ordinateur.

O’Neill cite une étude sur des souris qui ont reçu des chocs électriques lorsqu’elles ont été exposées à l’odeur de la fleur de cerisier. Les chercheurs ont constaté que les enfants et petits-enfants de ces souris présentaient également des signes d’anxiété en présence de cette odeur.

Il y a également eu de nombreuses études intrigantes impliquant des humains. L’une d’entre elles a révélé que les enfants nés dans l’utérus pendant une famine de guerre néerlandaise étaient sujets à l’obésité à l’âge adulte et avaient tendance à mourir plus jeunes que ceux nés juste avant ou conçus juste après. Les chercheurs ont également trouvé une marque épigénétique que ces enfants avaient en commun.

Mais si les scientifiques ont identifié une voie moléculaire par laquelle la transmission des effets du traumatisme du parent à l’enfant pourrait se produire chez la souris, cela n’a pas encore été réalisé dans le cas de l’homme.

« À l’heure actuelle, l’idée que des mécanismes épigénétiques sous-tendent les observations cliniques chez les descendants de survivants de traumatismes représente une hypothèse à tester », a écrit Rachel Yehuda, l’un des chefs de file dans ce domaine, dans un article rédigé avec Amy Lehrner l’année dernière.

- L’étonnante signification de ce que mange une future mère

- L’héritage d’un traumatisme peut-il être transmis de génération en génération ?

- La famille qui n’a pas voulu laisser le SSPT la séparer

O’Neill note qu’il y a parfois une résistance à l’idée d’un traumatisme transgénérationnel transmis épigénétiquement « parce que c’est vu comme déterministe… l’idée que vous êtes condamné dès le départ, et que les bébés naissent avec un désavantage ».

Si nous portions tous des traces biologiques des traumatismes de guerre de nos grands-pères ou arrière-grands-pères, sans parler des expériences de famine, de viol, de migration forcée ou d’esclavage de nos ancêtres, le tableau serait certainement sombre.

Mais O’Neill met en garde contre le fait que les marques épigénétiques sont plus susceptibles d’indiquer une prédisposition plutôt qu’un résultat inévitable -. et elles peuvent être inversées, dit-elle.

L’épigénétique mise à part, l’étude des anciens combattants recevant une pension de guerre pour maladie psychiatrique confirme également à nouveau le point évident que, contrairement à « Dutch » Schultz et « Eric » Cooper, les gens peuvent aller mieux. De nos jours, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est souvent, mais pas toujours, efficace.

Et le traumatisme peut être transformé en quelque chose de positif, soutient O’Neill. « Les gens parlent souvent de la façon dont leur vie est meilleure grâce à cela », dit-elle. « Maman et papa ont souffert de l’adversité, mais les enfants ont surmonté cela. Ils sont forts. Ils prennent l’engagement que leurs propres enfants n’y seront pas exposés. »

Carol Schultz Vento est l’auteur de L’héritage caché de la Seconde Guerre mondiale, le voyage de découverte d’une fille

Vous pourriez également être intéressé par :

Participez à la conversation – retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.