Der Erste Weltkrieg und Vietnam sind die Kriege, die am stärksten mit posttraumatischem Stress in Verbindung gebracht werden.traumatischem Stress in Verbindung gebracht werden – aber auch für die Kämpfer im Zweiten Weltkrieg war es ein großes Problem, und eines, das vielleicht auch heute noch ihre Kinder und Enkelkinder beeinträchtigt.

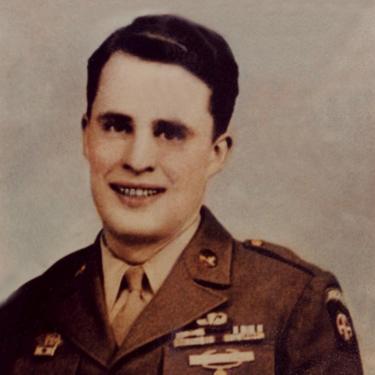

Am Ende des Films „Der längste Tag“ von 1962 teilt sich ein junger amerikanischer Fallschirmjäger irgendwo in der Normandie eine Zigarette mit einem britischen Jagdflieger, gespielt von Richard Burton. Es ist ein Treffen von Unschuld und Erfahrung. Burtons Figur kämpft seit dem Blitz, hat aber schließlich eine Verwundung erhalten, die seinen Krieg beenden wird. Für den unglücklichen Pte Arthur „Dutch“ Schultz hingegen fängt alles erst an. Nachdem er in einem Baum gelandet ist, meilenweit von der vorgesehenen Abwurfzone entfernt, hat er seinen ersten Kampftag damit verbracht, nach seiner Einheit zu suchen, in Richtung Kampfgeräusche zu laufen, sie aber nie zu erreichen. Er hat noch keinen Schuss im Zorn abgefeuert.

Der D-Day des echten Dutch Schultz hatte wenig Vergleichbares. Zwar wurde er an der falschen Stelle abgeworfen, doch nachdem er Kontakt zu anderen wandernden Soldaten aufgenommen hatte, geriet er bald unter heftigen Mörserbeschuss und wurde Zeuge des Gnadentods eines schwer verwundeten US-Soldaten. Am Abend war er in ein erbittertes Gefecht um die Kontrolle einer Brücke in der Nähe der Stadt Sainte-Mère-Église verwickelt, das vier Tage andauerte, bis sich die deutschen Truppen schließlich zurückzogen.

In den Niederlanden betete Schultz im September 1944 verzweifelt mit seinem Rosenkranz, als sein Kompanieführer vor seinen Augen starb. Zwei Wochen lang wurde er im Winter wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt; als er zurückkehrte, war mehr als die Hälfte seines Regiments in der Ardennenoffensive gefallen. Die Schrecken gipfelten in der Befreiung des Konzentrationslagers Wöbbelin, wo er später sagte, „es war schwierig, die Lebenden von den Toten zu unterscheiden“.

Ob der unbändige Junge vonvon nebenan, den der Schauspieler Richard Beymer in „Der längste Tag“ spielte, in irgendeiner Weise mit dem echten Schultz verwandt war, der mit dem Fallschirm in Frankreich absprang, der Mann, der nach Hause in die USA zurückkehrte, war ein völlig anderer. Der lebenslustige Spaßvogel, auf den seine Freundin seit 1943 gewartet hatte, war düster und melancholisch geworden. Nachdem sie im Dezember 1945 geheiratet hatten, erlebte sie zum ersten Mal seine Albträume – als sie mit dem Zug nach Westen fuhren, um seine Eltern zu besuchen, schrie er im Schlaf und versuchte, aus dem Fenster zu klettern. Sie bemerkte auch, dass er begonnen hatte, regelmäßig aus einem Flachmann zu schlürfen.

„Mein Vater war ein funktionierender Alkoholiker“, sagt Schultz‘ Tochter, Carol Schultz Vento. „

Das vorherrschende Narrativ zu dieser Zeit war unerbittlich positiv, sagt sie. Die Helden des Zweiten Weltkriegs bauten nun eine prosperierende Nachkriegsgesellschaft auf. Leute, die die große Zahl von Eheschließungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit erwähnten, neigten dazu, die Rekordzahl von Scheidungen nicht zu erwähnen. Die Tatsache, dass die Veteranenlazarette voll von Männern mit ernsthaften psychischen Problemen waren, blieb unerwähnt. Die Filme der 50er und 60er Jahre bildeten die Realität des Krieges nicht ab.

„Die Leute wollten nicht wissen, wie es war“, sagte ihr Vater.

Im Gegensatz zu einigen gestörten Veteranen, war Dutch Schultz nie gewalttätig und brach nicht in Wut aus. Wenn er betrunken war, war er „entweder albern oder weinte“, sagt Carol.

Aber seine Albträume hielten für den Rest seines Lebens an. Carols Mutter beschrieb, dass sie regelmäßig aufwachte und nicht nur die Laken, sondern auch die Matratze schweißgetränkt vorfand. Nach der Scheidung rief Schultz eines Nachts Carol an und schluchzte in die Telefonleitung. Seine neue Frau hatte versucht, sich in der Badewanne die Pulsadern aufzuschneiden, und Schultz sagte, er wolle sich nun umbringen. Er sei ein schrecklicher Vater gewesen, sagte er; Carol sagte ihm, dass das nicht stimme. Jahre später erfuhr sie, dass er sich eine Pistole an den Kopf gehalten hatte, während sie miteinander sprachen.

Danach begab sich Schultz in eine Reha und machte Karriere als Leiter von Anti-Alkohol- und Anti-Sucht-Programmen. Er kämpfte unablässig dafür, dass das Department of Veterans Affairs die psychischen Wunden, die er aus dem Krieg mitgebracht hatte, anerkannte und behandelte, und gewann diesen Kampf erst im Alter von 80 Jahren – zwei Jahre vor seinem Tod.

Nachdem die Existenz der posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) 1980 von der US-Regierung offiziell anerkannt wurde, im Gefolge des Vietnamkriegs, begannen Forscher, sich für die Erkrankung von Soldatenfamilien zu interessieren. Studien deuteten bereits darauf hin, dass die Kinder von Holocaust-Überlebenden durch das Trauma ihrer Eltern stark beeinträchtigt sein könnten. „Es wäre auch einfacher zu glauben, dass sie und nicht ihre Eltern die verderbliche, sengende Hölle erlitten haben“, schrieb der Autor der ersten Arbeit über intergenerationelles Trauma bei Holocaust-Überlebenden.

Es gibt nur sehr wenige vergleichbare Arbeiten über die Familien traumatisierter Kriegsveteranen, aber eine Arbeit von Robert Rosenheck aus dem Jahr 1986, die sich auf die Familien von fünf Männern konzentrierte, die wegen chronischer PTBS behandelt wurden, deutete auf eine Reihe möglicher Folgen hin.

„Für einige der Nachkommen der Veteranen“, schrieb er, „war es, als ob sie … ständig in einem gemeinsamen emotionalen Kessel verwickelt waren.“

Für diese Kinder war das Leben eine Reihe von Antizipationen und Reaktionen auf die Stimmungen, Impulse und Obsessionen ihres Vaters. Für einige führte das zu einer Beschäftigung mit dem Überleben von Gefahren oder dem Gewinnen von Kämpfen – „eine virtuelle Spiegelung der Themen, die ihre Väter beschäftigten“. Für andere bestand „die intensive emotionale Beteiligung aus verzweifelten Bemühungen, ihren Vater ruhig, aus Schwierigkeiten heraus und in möglichst guter Stimmung zu halten“.

Eines der 12 Kinder der Studie, das mit dem Wissen um die Albträume seines Vaters aufwuchs, litt selbst unter anhaltenden Albträumen, in denen er und sein Vater in einen Krieg eingezogen wurden und er verzweifelt nach Möglichkeiten suchte, seinen Vater vor der Gefahr zu bewahren.

Im Gegensatz dazu gab es andere Kinder, die sich von ihren Vätern fernhielten, und einige, die sich generell aus dem emotionalen Leben der Familie zurückzogen.

Die Gruppe der Kinder, die am stärksten von der PTBS ihrer Väter betroffen war, identifizierte sich übermäßig mit ihnen, so Rosenheck, und erlebte eine „sekundäre Traumatisierung“. Eine andere Gruppe, bei der es weniger Anzeichen für eine starke Identifikation mit ihren Vätern als Kriegsveteranen gab, bezeichnete er als „Retter“. Diese manifestierten „ein intensives Verantwortungsgefühl“ für ihre Väter, schrieb er.

Carol Schultz Vento fühlt sich in der Kategorie „Retter“. Sie blieb ihrem Vater nahe und nahm starkes Interesse an seinem Leben und seinen Problemen. Nach einer Therapie begann sie, ihn über Dinge zu befragen, über die er nie gesprochen hatte – und schrieb ein Buch über seine Kriegserlebnisse, seine Kämpfe mit PTBS und das Versagen der Nachkriegsgesellschaft, das Leiden so vieler Soldaten der „Greatest Generation“ anzuerkennen.

Roy „Eric“ Cooper verließ Burma am Ende des Krieges, aber Burma hat ihn nie verlassen, so seine Enkelin, Ceri-Anne Edmunds.

„Jede Sekunde eines jeden Tages war Burma bei ihm, sogar bis zu seinem letzten Atemzug“, sagt sie. „Er wachte jeden Tag mit Albträumen auf.“

Bis 4 Uhr morgens war er auf den Beinen und machte jeden Morgen die gleichen Übungen auf einer Matte, wobei er Gemüsedosen als Gewichte benutzte, bis er im Februar dieses Jahres im Alter von 98 Jahren starb.

In Burma, Cooper war ein Scharfschütze, dessen Aufgabe es war, den im Dschungel vorrückenden Truppen Deckung zu geben. Wenn ein japanischer Scharfschütze einen seiner Kameraden tötete, fühlte er sich verantwortlich. Besonders beunruhigte ihn ein Vorfall, bei dem eine Kugel an seinem Hut vorbeizischte und einen anderen Mann in den Kopf traf. „Ich hätte ihn erwischen sollen“, sagte er.

Bei einer anderen Gelegenheit musste er nach der Leiche eines Freundes suchen. Die japanischen Soldaten würden die Stiefel nehmen und dann die Leiche mit einer Sprengfalle versehen. Cooper beschrieb, dass er die Leiche mit einem Stock anstupsen musste, um zu prüfen, ob sie sicher zu bewegen und zu begraben war.

In mancher Hinsicht mochte er den Dschungel; er mochte es, nahe bei den Tieren zu leben. Er ertrug die Blutegel, die Fußfäule, die Hemden, die sich durch den Schweiß auflösten. Die Erfahrung hatte ihn geprägt, bevor sie begann, ihn zu verfolgen.

Wie viele Soldaten seiner Generation erkannte Cooper nach seiner Rückkehr nach Großbritannien, dass er ein Problem hatte. Er hatte den Mut, zu einem Arzt zu gehen und zu sagen: „Ich fühle mich geistig nicht sehr wohl“, sagt Ceri-Anne. Leider verschlimmerte der Psychiater, an den er überwiesen wurde, das Problem, indem er ihm eine hohe Dosis Valium verabreichte, die er zehn Jahre lang einnahm.

„Am Anfang war es erstaunlich, aber dann ging es nach hinten los“, sagt Ceri-Anne.

Er begann stark zu trinken und wurde gelegentlich erschreckend wütend. Obwohl er nie körperlich gewalttätig war, konnte er nach Ceri-Annes Wissen sehr bedrohlich werden.

Dann, in einem außergewöhnlichen Akt der Willenskraft, hörte er über Nacht auf, das Valium zu nehmen, hörte auf zu trinken und lernte, seine Selbstbeherrschungskräfte durch das Üben von Kampfsportarten zu stärken. Aber jetzt hatte er eine andere Quelle der Schuld – die Art, wie er sich gegenüber seiner Familie verhalten hatte.

„Ich bin ein schlechter Mensch“, sagte er Ceri-Anne, Jahre später.

„Du bist mein Held“, antwortete sie.

Cooper wurde in seinem Leben mehrmals rückfällig, und war immer anfällig für Wutausbrüche, ebenso wie für Albträume und Flashbacks. Aber er war auch liebevoll, beschützend und unterstützend für seine ganze Familie, bis zu dem Tag, an dem er starb, sagt Ceri-Anne.

Obwohl sein Verhalten Spannungen und Trennungen innerhalb der Familie verursachte, wuchs Ceri-Anne ihrem Großvater besonders nahe. Er vertraute sich ihr an und hörte auf sie, wenn sie ihm Ratschläge gab. Sie war zutiefst besorgt um sein Wohlergehen und tat, was immer sie konnte, um ihm zu helfen. Trotz des Generationensprungs spiegelt ihre Beziehung zu ihm die „Retter“-Beziehung zwischen Carol Schultz Vento und ihrem Vater wider.

Nach Angaben von Forschern des Zentrums für militärische Gesundheitsforschung am King’s College, London, gibt es jetzt einen Konsens, dass eine enge Beziehung zwischen der Häufigkeit von Tod und Verletzung auf dem Schlachtfeld und der Anzahl der psychiatrischen Opfer besteht, obwohl sie durch die Art der Kämpfe, die Moral der Truppen und die Qualität der Führung vermittelt werden kann.

In der Normandie und in Burma fanden einige der intensivsten Kämpfe des Krieges statt, und 1944 hatte das britische Militär gelernt, dass Vorkehrungen für psychiatrische Behandlungen getroffen werden mussten. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass „jeder Mann seine Sollbruchstelle hat“. Dennoch waren die in der Normandie eingerichteten Zentren für die psychiatrische Behandlung völlig überfordert. Viele Verletzte mussten nach Großbritannien zurückgeschickt werden.

Die Behandlung in Frontnähe war extrem eingeschränkt. Die Soldaten bekamen Beruhigungsmittel, um sie zu betäuben und schlafen zu lassen. Dann bekamen sie gutes Essen, eine Waschung und Beruhigung. Sie wurden als „erschöpft“ beschrieben – ein bewusster Versuch, den Zustand zu entmedikalisieren. Man war der Meinung, dass der im Ersten Weltkrieg verwendete Begriff „Granatenschock“ die Männer in dem Glauben bestärkt hatte, sie seien krank, und den natürlichen Genesungsprozess verzögerte.

Trotz der damaligen Behauptungen, dass ein großer Teil der in der Normandie wegen Erschöpfung behandelten Soldaten zu ihren Einheiten zurückkehrte, haben Prof. Edgar Jones vom King’s Centre for Military Health Research und Stephen Ironside berechnet, dass nur 1 % direkt in den Einsatz zurückkehrte. Einige der übrigen kehrten nach einer weiteren Rekonvaleszenzphase in den Kampf zurück.

Viele traumatisierte Männer schafften es auch, ohne Behandlung weiterzumachen, meint Jones.

In einer Studie über Menschen, die zwischen 1940 und 1980 Kriegsrenten wegen psychiatrischer Erkrankungen erhielten, fand ein Forscherteam heraus, dass die zehn häufigsten Symptome Angst, Depression, Schlafprobleme, Kopfschmerzen, Reizbarkeit/Angst, Zittern/Zittern, Schwierigkeiten bei der Erledigung von Aufgaben, Konzentrationsschwierigkeiten, wiederholte Ängste und die Vermeidung von sozialen Kontakten waren.

Einige dieser Symptome könnten zu dem von Robert Rosenheck entdeckten „gemeinsamen emotionalen Kessel“ in den Familien der traumatisierten Veteranen beitragen, der dazu führte, dass einige Kinder den Schmerz ihres Vaters teilten.

Aber für Prof. Siobhan O’Neill von der Ulster University ist die offensichtlichste Art und Weise, wie sich das Trauma eines Elternteils auf ein Kind auswirkt, dass es die Entwicklung einer starken und sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind in den ersten Lebensjahren des Kindes behindert.

„Es ist ziemlich gut akzeptiert, dass eine Beeinträchtigung der Bindung zwischen Elternteil und Kind Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat“, sagt sie. „Ein traumatisierter Elternteil kann Schwierigkeiten haben, eine sichere Bindung mit dem Kind aufzubauen, und Familien, die von Gewalt betroffen waren, in denen es viel Drogen- und Alkoholmissbrauch gibt – dysfunktionale Familien – das ist nachteilig, und den Kindern geht es vielleicht nicht so gut.“

Sie findet auch neuere Forschungen „plausibel“, die nahelegen, dass die Auswirkungen von Traumata durch chemische Veränderungen an der Oberfläche von Genen vererbt werden könnten, wodurch sich deren Verhalten verändert. Dieses Forschungsgebiet ist als Epigenetik bekannt; die Beziehung zwischen den Genen und den chemischen Veränderungen an ihrer Oberfläche (epigenetische Markierungen) wurde mit der Beziehung zwischen der Hardware und der Software eines Computers verglichen.

O’Neill verweist auf eine Studie mit Mäusen, die Elektroschocks erhielten, als sie dem Duft von Kirschblüten ausgesetzt waren. Die Forscher fanden heraus, dass auch die Kinder und Enkel dieser Mäuse in Gegenwart des Duftes Anzeichen von Angst zeigten.

Es gibt auch viele faszinierende Studien, die Menschen einbeziehen. Eine zeigte, dass Kinder, die während einer Hungersnot in den Niederlanden während des Krieges im Mutterleib geboren wurden, im Erwachsenenalter zu Fettleibigkeit neigten und tendenziell jünger starben als Kinder, die kurz davor oder danach gezeugt wurden. Die Forscher fanden auch eine epigenetische Markierung, die diese Kinder gemeinsam hatten.

Während die Wissenschaftler bei Mäusen einen molekularen Weg identifiziert haben, über den die Übertragung der Auswirkungen von Traumata von den Eltern auf das Kind erfolgen könnte, ist dies beim Menschen noch nicht gelungen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt stellt die Idee, dass epigenetische Mechanismen den klinischen Beobachtungen bei Nachkommen von Trauma-Überlebenden zugrunde liegen, eine zu prüfende Hypothese dar“, schrieb Rachel Yehuda, eine der führenden Wissenschaftlerinnen auf diesem Gebiet, in einer Arbeit mit Amy Lehrner im vergangenen Jahr.

- Die erstaunliche Bedeutung dessen, was eine werdende Mutter isst

- Kann das Erbe eines Traumas über die Generationen weitergegeben werden?

- Die Familie, die sich von PTBS nicht auseinandertreiben lässt

O’Neill merkt an, dass es manchmal Widerstand gegen die Idee eines epigenetisch übertragenen transgenerationalen Traumas gibt, „weil es als deterministisch angesehen wird … die Idee, dass man von Anfang an verdammt ist und dass Babys mit einem Nachteil geboren werden“.

Wenn wir alle die biologischen Spuren der Kriegstraumata unserer Großväter oder Urgroßväter in uns tragen würden, ganz zu schweigen von den Erfahrungen unserer Vorfahren mit Hungersnöten, Vergewaltigungen, erzwungener Migration oder Sklaverei, wäre das sicherlich ein düsteres Bild.

Aber O’Neill warnt, dass epigenetische Markierungen höchstwahrscheinlich eher auf eine Veranlagung als auf ein unvermeidliches Ergebnis hinweisen – und sie können umgekehrt werden. und sie können rückgängig gemacht werden, sagt sie.

Abgesehen von der Epigenetik bestätigt die Studie an Veteranen, die wegen psychiatrischer Erkrankungen Kriegsrenten erhalten, auch den offensichtlichen Punkt, dass Menschen, anders als „Dutch“ Schultz und „Eric“ Cooper, gesund werden können. Heutzutage ist die kognitive Verhaltenstherapie (CBT) oft, wenn auch nicht immer, wirksam.

Und Trauma kann in etwas Positives verwandelt werden, argumentiert O’Neill. „Menschen sprechen oft darüber, wie ihr Leben dadurch besser geworden ist“, sagt sie. „Mama und Papa haben Widrigkeiten erlitten, aber die Kinder haben das überwunden. Sie sind stark. Sie setzen sich dafür ein, dass ihre eigenen Kinder dem nicht ausgesetzt werden.“

Carol Schultz Vento ist die Autorin von The Hidden Legacy of World War II, a Daughter’s Journey of Discovery

Sie könnten auch interessiert sein an:

Gesprächspartner – finden Sie uns auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.